PRÉAMBULE

Victoire Marguerite Honorine POMAREDE née le 01 juin 1770 à Thuir, de Pierre, meunier et de Marie OLIVIER. En 1791, elle quitte sa une famille nombreuse pour venir s’installer à Cabestany. Les stocks de nourriture baissant dûe à la dépréciation des assignats incitant les pays à garder leur récolte, la contrebande croissante et la sécurité qu’offrent les places fortes durant cette période de troubles intérieurs et extérieurs, incitent les populations à immigrer vers Perpignan. La population du Roussillon est de 125 000 habitants.

Les 25 000 hommes de l’armée du Général Antonio RICARDOS envahissent le Roussillon à partir du 17 avril 1793 en entrant par Saint Laurent de Cerdans avant de descendre la vallée du Tech jusqu’à Céret qui tombe le 20 avril. L’armée des Pyrénées du général Flers sont rassemblées autour de perpignan et sont retranché à Thuir. L’armée de l’an II proclame l’unité de la nation mais se comporte en terre étrangère; à l’inverse, l’envahisseur espagnol a parfois envers les Roussillonnais des égards qui ne sont pas sans arrière pensée politique. L’armée espagnole vainc le 19 mai l’armée française du général DAGOBERT, à la bataille de Mas Deu à l’est de Trouillas, qui fuit vers Canohès.

Le 20 mai 1793, la plaine d’Aspres, est un décor apocalyptique jonchée de cadavres, de canons restés dans les batteries par la fuite des charretiers, des canons détruits sont jetés au fond des ravins. La multitude des militaires et des fuyards réfugiés au cœur de la ville de Perpignan compromet l’équilibre, terrorise les habitants. Cette panique oblige le commissaire ordonnateur à autoriser la prise des maisons des émigrés, des églises, des couvents pour se loger chez l’habitant. La construction du camp de l’Union pour désenclaver la ville de Perpignan des militaires est entreprise par le chef du génie Gignious De Vernède Jean Philippe, et l’ouvrage s’étant du moulin d’Orles, au bourg de Cabestany en passant par le mas de Serrat d’en Vaquer.

L’armée espagnole parvient jusqu’en septembre à prendre toutes les zones fortifiées de la région frontalière ainsi que les localités de la vallée du Tech : Banyuls-dels-Aspres, Céret, Arles-sur-Tech, …

Battu à Peyrestortes le 17 septembre, le général Ricardos prend une revanche éclatante lors de la bataille de Trouillas le 22 septembre. il bat à nouveau les troupes révolutionnaires dans les Aspres, conquiert les localités de Port-Vendres ainsi que le fort Saint-Elme, et Collioure le 27 décembre 1793.

Les victoires françaises du Tech le 28 avril 1794 et des Albères le 30 avril, permet le 1er mai 1794 à l’armée française sous les ordres des généraux Augereau et Dugommier de prendre position face au camp ibérique du Boulou, où bientôt les luso-espagnols vont battre en retraite.

Victoire Marguerite Honorine POMAREDE épouse Pierre PASTOR, chirurgien, le 05 novembre 1794. Pierre Pastor est né à Thuir en 1761 et installé à cabestany depuis 1790 environ.

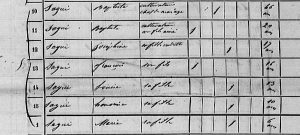

En 1795, Emmanuel Joseph Etienne SAGUI né le 25 décembre 1776, fils d’un négociant de Céret, Etienne SAGUI, né en 1739, et de marie PARèS, brassier, vient s’installer à Cabestany.

Le nom de SAGUI est une Variante de Segui, qui est un nom de personne d’origine germanique, Sigwin (sigi = victoire + win = ami) ou Sighari (sig = victoire + hari = armée)

En 1795, elle donne naissance à pierre, puis en 1798 à thomas, puis une fille mariée avec Bonaventure PONS, tous de Cabestany. Le 20 novembre 1802, alors que Pierre PASTOR est décédé, son dernier né, François Pierre Thomas PASTOR décède à l’age de six mois. La déclaration est faite par Joseph LASSALE, brassier et Honoré CAMINO, brassier et tous deux voisins du décédé.

Victoire Marguerite Honorine POMAREDE se marie en seconde noce, le 25 septembre 1803, (le 2 vendémiaire de l’an 12) à Cabestany avec Emmanuel Joseph Etienne SAGUI.

Le 24 vendémiaire an 13 naît Catherine Honoré Marie.

Le 07 octobre 1807, Emmanuel Joseph Etienne SAGUI décède à l’âge de 32 ans dans la maison des héritiers Pastor.

Etienne SAGUI, le père de Emmanuel Joseph Étienne décède le 16 octobre 1808, après être arrivé à Cabestany trois mois plus tôt., veuf, chez martin BORT, maréchal à forge, époux de margueritte SAGUI né en 1775.

Le 27 septembre 1808, Napoléon rencontre Alexandre à Erfurt. En octobre, les armées impériales traversaient l’Europe pour s’engager en Espagne.

Le 11 novembre 1808, et pendant trois jour, c’est la foire à perpignan.

Le dimanche 20 novembre 1808, une sage femme et deux témoins, Thomas BASART (brassier, 27 ans) et Jean Pierre TAULE (boucher, 37 ans) déclarent la naissance de François Joseph Jean Baptiste, fils de Honorée POMAREDE, conçu cinq mois après la mort de son mari, Joseph Etienne SAGUI, et donc de père inconnu, ce jour à 09h, en la maison familiale à Cabestany section B à la Place.

Pierre POMAREDE, habitant à Castelnau, décède le 21 octobre 1814 à l’âge de 80 ans, après voir eu 7 enfants, il leur fait hériter 20frs.

Le 15 janvier 1833, Jean Baptiste SAGUI épouse Elisabeth FANJAUD née en 1812. Ne sachant pas écrire, sans profession, elle vient de Bédarieux. C’est pour ce mariage que sa mère qui y sera absente, sophie VAUCLIN, couturière à Nîmes, fera établir un acte pour déclarer la disparition de son mari, jean pierre FANGEON, chef d’orchestre, mort de la fièvre jaune à saint-pierre de la Martinique, trois ans après sa naissance de Elisabeth et six ans après son mariage, en allant faire une carrière artistique sur les îles. C’était l’année 1816. Jacques LABROUE est son père nourricier, brassier né en 1765.

Jean Baptiste SAGUI loue une ferme à « camp d’en gros » 80 are à la dame Beille françoise du 1er octobre 1833 au 1er octobre 1839, au prix de 30 francs par an.

Le 03 novembre 1836, Jean Baptiste SAGUI achète deux pièces de terre de 70 ares au prix de 200 francs.

François Pierre Thomas SAGUI est né le 1er mars 1841 à 02h00 à Cabestany dans la maison de son père, Jean Baptiste SAGUI, brassier. Sa mère, Elisabeth FANJAU, âgée alors de 28 ans,

Le 20 juillet 1842, Sa grand-mère paternelle, Honorine décède.

Le 17 août 1854, sa mère Elisabeth FANJAU décède des suite d’une maladie contagieuse au cours de la plus dévastatrice des grandes pandémies historiques. La france subit alors sa deuxième épidemie de choléras qui fera 150 000 morts.

Le 27 août 1854, Françine POMAREDE décède. Elle est la mère de Marguerite Françoise Renodot, appelée Louise, journalière, âgée de 30 ans, fille de Louis, garde champêtre de cabestany décédé le 16 juin 1829.

Jean Baptiste, âgé de 48 ans, et Marguerite Françoise dite Louise partage la douleur commune de perdre sa mère.

Le 06 aout 1857, Jean Baptiste SAGUI loue 1ha500a de champs et 4 ha de vignes à « carlous magnus grofsous » près du ravin dit « pas de las bouches » et de la route de cabestany à saint nazaire, au prix de 200 francs par an.

Louise RENODOT est nourrice chez d’Oriola au hameau de Saleille.

Le 21 septembre 1857, Jean Baptiste SAGUI et REYNODOT établissent un contrat de mariage chez maître léon Fabre notaire à perpignan. Et ils se marient le 07 octobre 1857.

Le 15 avril 1858, Jean Baptiste SAGUI vend 5 tonnes de luzerne sur échantillon à raison de 3 francs 60. Mais il ne livre le 17 avril que 800 kg qu’il explique par la hausse de la marchandise. Il est assigné le 02 mai au tribunal de commerce de perpignan sous peine e payer 150 francs de dommages et interets.

Le 20 février 1966 Jean Baptiste SAGUI et louise RENODOT emprunte 400 francs dont 100 francs pour acheter un champs de 60 ares à « la fêche del Bichel ».

En 1868, Jean Baptiste SAGUI, du fruit de la vente de sa récolte de vin, donnait 115,50 francs au mari de sa fille Honorine, Jacques MOLINS, notamment pour payer le four de la foire de saint antoine, pour le loyer d’un « teauneau », pour l’achat de souliers et de bas, payer le souffre ou la tache de la contribution.

Le 21 janvier 1869, Jean Baptiste SAGUI et Louise emprunte la somme de 200 francs. « Les mariés Sagui-Renodot ont expressement hypothéqué sous la dite solidarité tous les biens immeuble qu’ils possèdent et qui consistent en : ceux communs entre eux en deux pièces de terre champs et grenier à foin, situés à cabestany, et ceux pris au mari de la moitié encore indivise de ceux dépendant de la communoté ayant existé entre lui et louise FANJON, sa seconde épouse ! et consistant en une maison avec patres attenant, un champs et deux vignes à cabestany». Ces 200 francs ont été partagés entre ses 5 enfants majeurs et Louise tutrice de marguerite et Henri.

Le même jour, en l’étude Felix GUARDIA, notaire à perpignan, Jean Baptiste SAGUI fait donation entre vifs à louise renodot de l’usufruit de la portion qui lui appartiendra au jour de son décès et pour jouir de cet usufruit, pendant sa vie sans etre tenu de prenre inventaire, de donner caution ni de faire emploi du mobilier ou des capitaux. Si les enfants du premier mariage s’y opposent, la donation se réduira à une part d’enfant en toute propriété. Louise accepte une part d’enfant, le moins prenant, en toute propriété dans les dits biens d’acquets. Devant les témoins Joseph BANYULS menuisier à perpignan, et jean BOLIO demeurant au Soler.

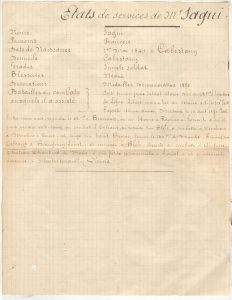

François SAGUI, jeune soldat de la 2e portion de la Classe 1861, est décrit les cheveux et sourcils blonds, yeux bleus, front moyen, nez mince, bouche grande, menton rond, visage ovale, ans marques particulières, de taille 169cm, journalier. Il est affecté à l’infanterie du 1er octobre au 30 décembre 1862 et du 5 janvier au 4 mars 1864. Au conseil de revision, il apparait souffir d’une myopie.

Il reçoit son congé de libération définitif le 31 décembre 1868.

Le 05 juin 1869, sophie VAUCLIN, la mère d’Elisabeth, née à Brest et épouse du chef d’orchestre, décède à son domicile 8 place du château à nimes.

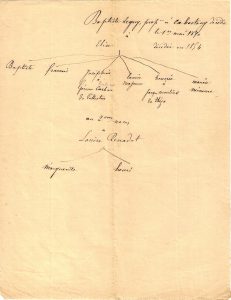

François a un grand frère, Baptiste et quatre petites sœurs, Joséphine, Louise, Honorée et Marie.

Son père, veuf de 46 ans, se remarie avec Louise RENAUDOT, avec qui il aura deux enfants, Marguerite et Henri.

Le 1er mai 1870, Baptiste SAGUI décède. Une bataille pour sa succession s’engage entre François et sa fratrie, contre sa belle mère et ses deux enfants mineurs.

Baptiste laissait au moins à ses huits enfants, deux pièces de terre champs, pour son premier mariage et un grenier à foin, une maison avec patio attenant, un champs et deux vignes pour le second.

François est alors revendeur de pommes de terre et son grand frère, baptiste, revendeur d’huile.

Le 16 juillet 1870, la guerre et déclarée. Rappelé comme militaire le 16 août 1870. Son régiment, le 62e RI se bat à Gravelotte le 16 août et à Saint-Privat, le 18.

Ce régiment prit part aux rudes et glorieuses campagnes des armées du Nord, de Sambre et Meuse, d’Italie, de Naples, d’Espagne ; il était de la Grande Armée. Conquête de l’Algérie, répression des émeutes de 1848, Guerre de Crimée et du Mexique.

Le 22 août 1870, le Tribunal Civil de Perpignan demandait une seconde expertise.

LA GUERRE

La loi du 10 août 1870 rappelle au drapeau tous les hommes de 25 à 35 ans.

Par décrêt du 17 août, l’état de siège est proclamé dans les Pyrenées Orientales.

Le rappel sous les drapeaux conduit François à rejoindre le dépôt du régiment à Beauvais le 29 août 1870.

Départ de Perpignan du bataillon des Pyrénées Orientales pour la guerre.

Durant ce mois d’aôut 1870, toutes armes confondues, 189626 officiers et hommes de troupe avaient rejoint les dépôts. L’Infanterie avait admis 780 officiers, 25234 engagés volontaires à temps et pendant la durée de la guerre, 60555 appelés du classe 1869, 5000 remplaçants d’appelés, 53903 anciens soldats rappelés (loi du 10 août).

Le 62e RI était au camp de Belletange, attendant la prochaine capitulation, envahi par une sorte d’anémie physique et morale. Il sera dispersé en détachement en Allemagne, dont un grand nombre à Dantzig.

La capitulation de Napoléon III provoqua un soulèvement populaire à Paris, la chute du Second Empire et la proclamation de la République, le 4 septembre 1870. Un gouvernement provisoire fut aussitôt créé. Un corps de francs tireur est formé à perpignan le 19-09.

Le 5 septembre, les compagnies du Bataillon du Dépôt quitte Beauvais et se transporte au Havre où il arrive le 14. Le 23 septembre, le dépôt composé des compagnies portant les numéros 4e bataillon 6eme compagnie, 1er et 2eme provisoires et Compagnie Hors Rang, sous le commandement du Major DAURIAC part du Havre pour se rendre à Rennes où il arrive le 25, date des élections du renouvellement intégral des conseils municipaux.

Le 30 septembre, Musique en tête et sans coup férir, la Brigade SENFFT renforcée du 2e régiment à pied de la garde prussienne s’empare de Beauvais.

Le Gouvernement de la Défense Nationale est mis en place le 30 septembre.

Le 4 octobre, le dépôt part de Rennes pour Lorient où il arrive le même jour, à la caserne BISSON.

Le 6 octobre, les uhlans approchent de Gisors. Le 8, Gambetta, échappé de Paris en ballon et tombé aux environs de Montdidier, traversait la ville de Rouen, où de sa voix vibrante il adressait à la foule assemblée : “si nous ne pouvons faire un pacte avec la victoire, faisons un pacte avec la mort !”

Le dépôt du 62e (6 compagnies + compagnie hors rand) organise des compagnies qui vont successivement se fondre dans les régiments de marche en formation.

Le cadres, à de rares exceptions près, se composaient de nouveaux promus. Les hommes, tous jeunes soldats de la classe de 1870, n’avait qu’une instruction militaire à peine ébauchée; ils étaient restés danss les dépôts le temps d’être à peu près habillés et équipés, certaines compagnies n’avaient pas reçu de capotes.

C’était donc une tâche difficile de mener à l’ennemi cette troupe à laquelle ne manquait certes ni bonne volonté ni le sentiment de patriotique devoir à remplir, mais dans laquelle tout était incomplet et improvisé et à laquelle faisait défaut la cohésion, qui ne s’improvise pas.

Le décret du 19 octobre 1870, fait à Tours, relatif à la création de régiments de marches d’infanterie, formait 11 nouveaux régiments de marche dont le 36e régiment de marche, avec chacun, 3 bataillons à six compagnies.

La délégation de Tours était dirigée par Gambetta qui quitta Paris en ballon monté, accompagné d’Eugène Spuller, le 7 octobre, pour organiser la défense nationale. Il rejoignit ses trois collègues à Tours le 9 octobre.

Le 10 octobre 1870, départ de la 1ère compagnie du dépôt pour se rendre à saint brieuc , sous lieutenant DROUOT, un officier et 217 hommes dont François partent comme volontaires rejoindre le 36e régiment de marche d’infanterie au sein du 16e corps d’armée du Général MALHERBE, arrivée à Saint Brieux par voies ferrées depuis Bourges, pour achever la formation du régiment.

Dès début août de nombreux Girondins s’engagent pourla durée de la guerre, la plupart au 31ede ligne. Ils forment unecompagnie de marche qui intègre le 36ede marche, et combattentà Torçay (28), le 17 novembre, puis, le 6 janvier 1871 au Gué-du-Loir (cnede Mazangé, 28).

Le 14 octobre, le 36e de marche, formé à Bordeaux de 3 600 hommes de divers dépôts, caserné au petit séminaire du cours Saint-Jean (depuis de la Marne) passe sa revue de départ. Son comportement, le 9 novembre, à Coulmiers (45), rare succès français, le fait citer à l’ordre de l’armée.

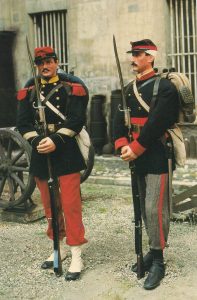

Uniforme de l’infanterie de ligne : Tunique en drap bleu foncé à deux rangées de 7 boutons ; col jonquille avec passepoil bleu ; parements bleus

avec passepoils jonquilles ; épaulettes écarlates ; boutons en cuivre avec le numéro du régiment ; pantalon garance tombant droit sur le cou-de-pied ; guêtre en cuir ou de toile blanche selon la tenue ; le képi garance avec bandeau bleu portant le numéro du régiment décoré en drap jonquille ; pompon à flamme écarlate ; jugulaire en cuir ; grand équipement en cuir noir.

Le 36e de marche devait se former à Orléans, quinze compagnies s’y trouvaient déjà réunies lorsque le 11 octobre l’entrée des prussiens dans cette ville força en compagnies, à suivre le mouvement de retraite des autres troupes. Ces compagnies donnant un effectif de 3930 hommes, servirent à constituer deux Bataillon provisoire, sous le commandement des chefs de bataillon LAFLAQUIERE et PERROT. Le lieutenant Colonel MARTY pris le commandement du régiment.

Armement du soldat : Le fusil Chassepot modèle 1866 français, avec une munition de calibre 11 mm, a une portée utile de 600 mètres, est supérieur au fusil Dreyse équipant l’armée allemande. Ce dernier a une munition de calibre 15 mm qui est moins puissante et moins précise. Par surcroît, l’effet vulnérant de la balle Chassepot était dévastateur. Plus de 80 % des pertes infligées aux troupes adverses en 1870-71 ont été imputées, après la guerre, aux effets du fusil Chassepot. La dotation du fantassin français est de 134 cartouches par homme, 90 dans le sac, 24 à la réserve divisionnaire, et 20 dans les caissons de parc du corps d’armée. À la veille de la guerre, la France disposait d’un stock de 1 037 000 fusils Chassepot. Le pistolet Lefaucheux modèle 1870 de marine, avec un calibre de 12 mm, est employé durant le conflit de 1870 avec des cartouches de 12 mm à broches. Son rechargement est lent du fait de sa conception. En effet, la portière de rechargement ne permet d’insérer qu’une seule cartouche à la fois.

Armement du soldat : Le fusil Chassepot modèle 1866 français, avec une munition de calibre 11 mm, a une portée utile de 600 mètres, est supérieur au fusil Dreyse équipant l’armée allemande. Ce dernier a une munition de calibre 15 mm qui est moins puissante et moins précise. Par surcroît, l’effet vulnérant de la balle Chassepot était dévastateur. Plus de 80 % des pertes infligées aux troupes adverses en 1870-71 ont été imputées, après la guerre, aux effets du fusil Chassepot. La dotation du fantassin français est de 134 cartouches par homme, 90 dans le sac, 24 à la réserve divisionnaire, et 20 dans les caissons de parc du corps d’armée. À la veille de la guerre, la France disposait d’un stock de 1 037 000 fusils Chassepot. Le pistolet Lefaucheux modèle 1870 de marine, avec un calibre de 12 mm, est employé durant le conflit de 1870 avec des cartouches de 12 mm à broches. Son rechargement est lent du fait de sa conception. En effet, la portière de rechargement ne permet d’insérer qu’une seule cartouche à la fois.

À Metz, le maréchal Bazaine capitula le 19 octobre, livrant aux Prussiens 170 000 à 180 000 soldats, 1 660 canons, 278 000 fusils. La 2e armée allemande est alors libre de se porter à la rencontre des 4 armées reconstituées par Gambetta : l’armée du Nord, l’armée de la Loire, l’armée de l’Est et l’armée des Vosges.

Le 22 octobre à Saint Brieux, François SAGUI et sa compagnie du dépôt du 62e RI devient la 6e compagnie du sous lieutenant DROUOT du 2e bataillon du Commandant LAFLAQUIÉRE.

Le 26 octobre, le régiment quitte Saint-Brieuc en chemin de fer à destination d’Alençon (Orne). Il arrive le 28 octobre à l’Aigle et Verneuil (Eure).

Le 27 octobre, l’ennemi se porta au-devant de la première armée de la Loire du général Aurelle de Paladines.

Sur ordre de Monsieur le Capitaine de vaisseau DUVAL, commandant supérieur des troupes réunis à Verneuil, le premier bataillon partit pour Tillières sur Orne (Eure), avec mission d’observer le pays menacé, les deuxième et troisième bataillons, deux bataillons de mobiles de la Corèze, une compagnie de francs-tireurs de Lisieux, une compagnie de éclaireurs de la Gironde, une demi batterie d’artillerie et un peloton de chasseurs, sous le commandemant u Colonel MARTY quittent le 28 à minuit Verneuil et se dirigèrent en toute hâte vers Senouches (Eure et Loir) point également menacé, en passant par la Ferté Vidame.

Le Colonel arriva a derstination le 29, à 09h du matin sans avoir été inquiété durant son trajet. Le régiment est alors sous les ordres directs de Monsieur le Général commandant la Division MALHERBE et faisant parti du 16e corps d’armée commandé par le général FURECK dont le siège de l’état-major était à La Loupe.

Lignes de l’Orne dite : armée » d’Eure-et-Avre » De Belhomert à Verneuil et Bourth par Senonches et la Ferté-Vidame. Quartier général à Bourth. général de Malherbe (16870 hommes, 140 chevaux, 6 pièces) 1ere Brigade lieutenant-colonel Marty : 5000 hommes : 1e bataillon du Calvados, 2e bataillon du Calvados, 2e bataillon du 36e de marche, 3e bataillon du 36e de marche, 1 bataillon de mobiles e la Mayenne (Emile Moreau), 2 compagnies de fusiliers marins, 1/2 escadron de chasseurs

A son arrivée à Senouches, Monsieur le lieutenant colonel MARTY détache le 3e bataillon du commandant PERROT pour aller occuper le MESNIL-THOMAS, à quatre kilomètres, reliant à droite les bataillons du Calvados placés aux Epineraizes près Jaudray et s’appuyant à gauche sur les hauteurs de Souvilliers, gardées par les marins fusilliers, un peloton de chasseurs d’Afrique servait d’éclaireurs, un bataillon de mobiles de la Corèze était en même temps envoyé pour occuper la Ville aux Nonains s’appuyant à gauche au troupes de Joudray et reliant à droite les francs tireurs de Lisieux, placés au Buisson.

Un décrêt du 4 novembre transforme les régiment d’infanterie de marche, en la dénomination de Régiment d’Infanterie de Ligne et porteront les n° 101 à 139. Chacun de ces régiments aura une administration propre. Toutes les compagnies qui ont concourru à la formation de ces régiments en feront définitivement partie et cesseront de relecer des corps d’où elles proviennent, à partir du 1er novembre. Ainsi le 36e de marche devient le 136e régiment d’infanterie de ligne.

Le 1er novembre, la garnison de Senonches, où se trouve françois, est renforcée d’un bataillon des mobiles du Calvados et d’un bataillon de mobiles de l’Eure et Loir.

A la même date le 3e bataillon du 136e va occuper la Ville aux Nonains et est remplacée dans sa position par les fusilliers marins, les compagnies de mobiles qui se trouvent à Ville aux Nonains, reçoivent une nouvelle destination. Le 4 novembre, le premier bataillon du commandant SENAUX quitta Tilières et se rendit à Alençon sur ordre du génaral de MALHERBE et y resta en station juqu’au 15.

Le 2e bataillon du commandant LAFLAQUIERE, qui était resté à Senonches reçoit l’ordre le 9 novembre de venir relever dasns ses emplacements le 3e bataillon.

Le 11 novembre, les trois compagnies de gauche du 3e batallion, sous le commandement de PERROT quittèrent Senonches à quatre heures du matin pour aller occuper Digny où elles arrivèrent à huit heures.

Le 15 novembre, le premier bataillon reçut l’ordre de rejoindre le régiment à Senonches, en passant par le Mans. A Nogent le Rotrou, une dépêche du chef d’état major du 16e corps arrêta ce bataillon.

Le 36e régiment de marche d’infanterie du lieutenant-colonel Marty intégre la 1ere brigade d’infanterie de la 1ere division du général de brigade Maurandy: brigade formée à Orléans,

de la 1ere brigade de la 1ere division du 16e corps,maintenue à Gien, intégra le 16e corps le 15 novembre.

Il reste à Nogent jusqu’au 17, jour où il partit pour la Loupe et se rendit au château de la Rivière jusqu’au hameau le Faviel. Le 18 novembre, le 1er bataillon partit de ses position pour rejoindre le régiment à Digny, il reçut contre ordre en route, et se dirigea sur la Madeleine Bouvet (Orne) où il arriva le 19. De là, il partit pour Longny, campa le 20 à Saint Mard, et le 21 rejoint à Thourouvre le régiment.

Le décrêt du 17 novembre de Gambetta à Tours forme dix huit nouveaux régiment d’infanterie de marche.

AFFAIRE DE TORCAY

Le 17 novembre, le deuxième bataillon (Commandant Laflaquière) quitta ses positions de la Ville aux Nonains pour se porter à Saint Maxime, en passant par Digny, Ardelle et Hauterive, ce bataillon arrivait à Sainte Maxime vers dix heures et demie du soir et recevait l’ordre d’aller en toute hâte couvrir le village de Torsay, où il arriva le 18 novembre à quatre heures du matin. Il avait à sa gauche la mobile de l’Eure et à sa droite les francs tireurs de la Gironde. Le commandant LAFLAQUIERE envoya les quatres premières compagnies occuper les bois de châteauneuf et les deux dernières en avant de Torsay comme soutien, les quatres premières compagnies avaient pour mission de défendre le passage d’un pont, afin d’empêcher l’ennemi de se déployer. Quelques coups de feu furent échangés dans la matinée avec les éclaireurs prussiens. A midi, l’ennemi attaquait avec une artillerie puissante le passage du pont, et força les compagnies à reculer leur ligne de bataille au-delà de la forêt en avant de Torcay. Après trois heures de combat, les munitions commencèrent à s’épuiser et l’ennemi prononçant un mouvement tournant qui menaçait de faire prisonnier le bataillon. Le commandant Laflaquière commença son mouvement de retraite qui s’effectua en bon ordre sur Joudray et Senonches. Les mobiles de l’Eure avaient dès le début de l’action, abandonné toutes leurs positions. Quatre compagnies résistèrent seules pendant trois heures à toutes les forces de l’ennemi qui possédait artillerie et cavalerie, ce combat coûta 250 hommes tués, blessés ou disparus.

Le 17 novembre, le deuxième bataillon (Commandant Laflaquière) quitta ses positions de la Ville aux Nonains pour se porter à Saint Maxime, en passant par Digny, Ardelle et Hauterive, ce bataillon arrivait à Sainte Maxime vers dix heures et demie du soir et recevait l’ordre d’aller en toute hâte couvrir le village de Torsay, où il arriva le 18 novembre à quatre heures du matin. Il avait à sa gauche la mobile de l’Eure et à sa droite les francs tireurs de la Gironde. Le commandant LAFLAQUIERE envoya les quatres premières compagnies occuper les bois de châteauneuf et les deux dernières en avant de Torsay comme soutien, les quatres premières compagnies avaient pour mission de défendre le passage d’un pont, afin d’empêcher l’ennemi de se déployer. Quelques coups de feu furent échangés dans la matinée avec les éclaireurs prussiens. A midi, l’ennemi attaquait avec une artillerie puissante le passage du pont, et força les compagnies à reculer leur ligne de bataille au-delà de la forêt en avant de Torcay. Après trois heures de combat, les munitions commencèrent à s’épuiser et l’ennemi prononçant un mouvement tournant qui menaçait de faire prisonnier le bataillon. Le commandant Laflaquière commença son mouvement de retraite qui s’effectua en bon ordre sur Joudray et Senonches. Les mobiles de l’Eure avaient dès le début de l’action, abandonné toutes leurs positions. Quatre compagnies résistèrent seules pendant trois heures à toutes les forces de l’ennemi qui possédait artillerie et cavalerie, ce combat coûta 250 hommes tués, blessés ou disparus.

Les trois compagnies de droite du troisième bataillon avaient quitté Senonches le 17 novembre pour se porter en réserve à Saint Maxime, ainsi que plusieurs compagnies de mobiles de la Corèze commandées par de SÉZAC. Le 18, à la suite de l’affaire de Torcay, ces troupes reçurent l’ordre de se replier sur Senonches, mais en passant à Joudray, elles furent assaillies par une vive fusilliade qui jeta le désordre dans leurs rangs, l’ennemi occupait le village, ainsi surprise, la colonne se jeta sur différents points pour chercher à tourner la position et continuer son mouvement. Elle y parvint mais en laisant beaucoup d’hommes prisonniers.

En passant à Joudray, elles furent acueillies par une vive fusillade qui jeta le désordre dans les rangs, l’ennemi occupait le village. Ainsi surpris, la colonne se jette sur differents points pour chercher à assurer la position et continuer son mouvement. Elle y parvint mais en laissant beaucoup d’homme prisonniers. Les 4 compagnies ont résistés seules pendant 3 heures à toutes les forces de l’ennemi qui possédait artillerie et cavalerie. Ce combat couta 256 hommes tués et disparus.

AFFAIRE DE DIGNY

Le même jour 18 novembre, à deux heures, Digny était aussi attaqué par Ardelles petit village à trois kilomètres en avant, sur la route de chateauneuf et occupé par un bataillon de mobiles de l’Orne, armés du fusil Mod.57. Aux premiers coups de feu, les mobiles se débandèrent et se jetèrent en désordre sur Digny.

Le même jour 18 novembre, à deux heures, Digny était aussi attaqué par Ardelles petit village à trois kilomètres en avant, sur la route de chateauneuf et occupé par un bataillon de mobiles de l’Orne, armés du fusil Mod.57. Aux premiers coups de feu, les mobiles se débandèrent et se jetèrent en désordre sur Digny.

Les trois compagnies du commandant PERROT se portèrent résolument à la rencontre de l’ennemi qu’elles repoussèrent en lui faisant éprouver des pertes sensibles et qu’elles purent maintenir jusqu’à 10h du soir. A ce moment, les Prussiens construisaient une batterie d’artillerie sur la route d’Ardelles et qui a la pointe du jour devait battre Digny. Trois feux de peloton dirigés sur les lanternes des travailleurs jetèrent le désordre chez ces derniers qui poussèrent des clameurs annonçant que les coups avaient porté juste.

A le même heure, quinze hommes placés en embuscade près du village et gardant la route de Chartres laissaient avancer une colonne prussienne à cinquante metres d’eux et à la première décharge qu’ils envoyèrent mirent en déroute.

Les Francs tireurs de l’Hérault, commandés par DE BELLONET qui occupaient le château de la Mallière situé à quatre kilomètres environ en arrière de Digny prévenus par le commandant PERROT de l’attaque qu’il soutenait contre des forces supérieures, ne firent que paraître à l’entrée de la ville. A neuf heures, l’ordre était venu de se replier sur Longuy, le commandant PERROT fit exécuter le mouvement de retraite qui s’opéra sans être inquitété.

Monsieur le docteur EYNAUD à sa rentrée au régiment le 09 décembre à Blois a présenté au Lieutenant Colonel MARTY, la liste de quarante huit hommes blessés dans ces deux affaires, quelques blessés non transportables étaient restés sur les lieux du combat. En visitant les ambulances prussiennes, le docteur a constaté la présence de 95 blessés ennemis provenant de ces deux affaires, de Torsay et Digny.

Le 19 novembre, ces compagnies couchaient à Mouthiers, et le 20, rejoignaient le régiment et toute la division à Longuy. Le 21, Longuy était évacué et le régiment en entier arrivait à Thourouvre (Orne).

Le premier bataillon reçut l’ordre pendant la nuit de se rendre à Saint-Anne (Orne) pour observer la route de Longuy et couvrir la retraite. Il conserva cette position jusqu’au 23. Pendant ce temps, le 2e et 3e bataillon exécutaient isolément des reconnaissances pénibles sur Boissy, Maugis et Mortagne.

Partis de Thourouvres (Orne) le 22, à quatre heures du matin à son point de départ sans avoir pris de repos, le deuxième bataillon rentrait également à Thourouvre dans le courant de la journée.

Le 23 novembre, les trois bataillons reçevaient l’ordre de quitter leurs positions respectives pour se rendre à Moulins-la-Marche où ils arrivaient à midi.

Le régiment se rallia à la colonne du Général de MALHERBE composée du 63e réiments de mobiles, du 1er bataillon des mobilisées de la Sarthe, de la 1er compagnie de gardes mobilisés de Nogent, du 4e bataillon d’Eure et Loir, le 36e régiment de marche, et l’artillerie de la garde nationale mobilisée d’Ile et Vilaine.

Cette colonne partit le 24 pour Courtonier, arrive le 25 à Séez (Orne) et se dirigea le 26, par les voies rapides sur Le Mans où elle arriva le même jour. Le 27, toutes les troupes réunies au Mans prirent la route de Saint Calais, le 36e de marche est par la suite des circonstances, placé au 21e Corps de l’Amiral JAURES, Brigade de Réserve.

Le soir, le régiment campa à Parigue l’Evêque et arriva le 28 aux environs de Grand Lucé et y passa la journée du 29. Il avait à sa droite un bataillon de fusilliers marins : les volontaires de l’Ouest (un bataillon) gardaient le convoi d’artillerie avec les mobilisés de Longuy. Le 30 novembre, la colonne arrive à Evaillé, en part le 1er décembre pour Saint Calais. Le régiment campa à Saint Calais, protégeant l’artillerie, il quitta le 2 décembre cette ville pour aller à Epuisay détachant trois compagnies du premier bataillon pour servir d’escorte à un convoi dirigé sur Mondoubleau, un léger engagement avait eu lieu aux environs de ce bourg et l’ennemi était signalé.

Le 3 décembre, le régiment arrive à Vendôme (loir et Cher) et y séjourne le 4, puis reçoit dans la nuit l’ordre de se rendre à Orléans par les voies rapides et d’y rejoindre le 16e corps dont il doit faire partie.

L’encombrement des voies arrête le régiment pendant plus de 24 heures à la gare de Saint Pierre des Corps, il ne peut arriver que dans la soirée du 6 à Beaugency où il prend des positions de combat comme réserve.

CHAMBORD

Le 7 décembre, ordre de rétrograder sur Blois, en passant par Mer et le château de Ménard, le régiment campe sur les bords de la rive gauche de la Loire, et reçoit le 8, l’ordre de partir pour Chambord, il venait alors d’être placé sous les ordres du général MORANDY. La brigade composée du 36e de marche et du régiment des mobiles de Charente inférieure est placée sous le commandement du Lt Colonel MARTY et occupe le parc, elle y rencontre un bataillon de Francs-Tireurs LIPOUSKI (Commandant la CECILIA). Ce bataillon reçoit l’ordre de se porter immédiatement au village de MUIDES, de détacher une compagnie au pont de Mer, d’ocuper ce village avec 3 compagnies, les deux compagnies restantes devaient servir à relier le village et les francs-titeurs avec le 1er bataillon du 36e qui occupait au parc de Chambord la porte dite de Muides.

Le commandant la CECILIA au lieu de partir immédiatement ne fait son mouvement que dans la nuit et sans s’occuper du placement de ses flancs gardes, sans tenir compte des ordres précis qu’il avait reçu, rentre au château de Chambord avec la majeure partie de ses officiers.

L’ennemi passe le pont sur Mer sans être signalé et , lorsque la brigade reçoit l’ordre de se replier sur Blois, les Prussiens s’avançaient dans le parc. Partie du château de Chambord le 9, vers dix heures du matin pour concourir à la défense de Blois, la colonne renforcée d’une deuxième brigade reçoit l’ordre de rétrograder pour réoccuper le parc.

AFFAIRE MONTLINEAU

Le premier bataillon du commandant SENAUX est envoyé à Montlineau, arrivé à 2 km environ de ce village, l’avant garde signale une colonne ennemie qui suivait la route de Blois. Quatres compagnies sont immédiatement déployées en tirailleurs, les Prussiens de leur côté prennent position dans un bois de sapins et en sont délogés par une compagnie qui les oblige à se replier en désordre sur Montlineau, abandonnant dans le bois plusieurs blessés et quelques tués dont deux officiers..

Les quatres compagnies déployés en tirailleurs attaquaient également l’ennemi. Les blessés entre nos mains, la nuit empêche de poursuivre le mouvement, le combat cessa et quelques instants après Montlineau était en feu. Pendant l’action, une de nos batteries placée dans le parc de Ménard, sur la rive droite de la Loire, rendit à ce bataillon la résistance plus facile en envoyant une vingtaine d’obus dans les lignes prissiennes, auxquelles elle causa des pertes sensibles.

Dans cette affaire dite de Montlineau, un officier et 60 hommes environs furent hors de combat, les pertes ennemis s’élevaient à 100 hommes environ et trois officiers.

Le premier bataillon se retira sur Saint-Claude, où il reçut l’ordre de se replier sur Blois. Le 10 décembre à 5h du matin, il passait le pont de cette ville qui sauta à 6heures.

Pendant que le premier bataillon combattait à Montlineau, les Prussiens qui avaient profités de l’évacuation momentanée de Chambord, s’étaient introduits dans le parc et cachés dans les massifs des bois, ils laissèrent la colonne arriver aux abords du château sans l’inquiéter, ce ne fut que lorsque l’artillerie eut dételés ses chevaux et que l’infanterie eut formé ses faisceaux et envoyait ses reconnaissances que les Prussiens se rapprochant du château ouvrirent à courte distance un feu des plus violents. Cette attaque inattendue jeta le trouble dans toute la division, les mobiles de Corèze dont un grand nombre succombèrent à ce moment, abandonnèrent leurs armes et prirent la fuite, entraînant dans cette panique le reste des troupes.

La division MORANDY se composait de deux bataillons du 36e de marche, des mobiles de Charente inférieure (1er brigade) du 40e de marche et des mobiles de la Corèze (2e brigade) et d’une batterie d’artillerie du 14e régment quelques pièces furent enlevés par l’ennemi. Une autre batterie placée dans le château de Sommery près Chambord fut prévenu à temps et se replia vers Blois pendant la nuit.

Le 11, la Division sous le commandemant du général MORANDY arrivait à Chaumont, de là sur Amboise où elle séjourna le 12. Le 13 départ de la Division pour Chateau-Renault (Loir et Cher). La colonne qui s’était renforçée de troupes venant de différents points se composait alors du 40e et 36e de Marche, des Mobiles de Charente et de la Corrèze, un régiment de lanciers, les Francs-Tireurs d’Argentan et de la Ferté Macé, et deux batteries du 16e régiment d’artillerie.

Le 14 décembre, départ pour Saint Amand Villedieu et occupation de la ligne de chemin de fer de Château Renault à Vendôme. Le 15, séjour dans les mêmes emplacements. Le Capitaine RENAUD est fait prisonnier en allant reconnaître un point désigné comme grand garde. L’ennemi était signalé à plusieurs endroits, Vendôme venait d’être évacué après une lutte de plusierus jours.

Le 16 décembre, départ de toute la colonne pour Moutoire en passant par Saint Arnould. Les troupes arrivant de Vendôme traversent la ville, et le Corps d’Armée e entier va camper à trois kilomètres dans la direction des Ponts de Bray après avoir fait sauter le pont de Moutoire. Le 17 décembre, le Corps d’Armée se met en marche et va camper aux Ponts de Bray.

Le Décret du 16 décembre fait à Bordeaux par le gouvernement de FEYCINET, forme 15 nouveaux régiments d’infanterie de marche. Le 62e régiment de marche avec le reste du dépôt du régiment est constitué et se dirige au camps de Conlie.

Le 18, départ pour la forêt de Jupille en passant par Poncé, Reuille sur Loire, la Maladrerie, L’Homme et Chaleigne. Le 19 décembre, départ de la Division BARRY pour Chaleigne, les 1er et 3e bataillons du 36e sous le commandemant du lieutenant colonel MARTY reçoivent l’ordre de réoccuper les Ponts de Bray.

Le 1er bataillon sous le ordres du capitaine de CLAUSADE franchit la Braye et va prendre position à Soulgé et au camp de César. Le 3e bataillon organise la défense des Ponts de Bray, trois compagnies sont envoyés pour prendre position sur les hauteurs qui dominent le village, route de Saint Calais, deux pièces d’artillerie sont braqués sur cette route près du pont de Tussin.

Le 2e bataillon du 36e de marches comptent alors 26 officiers, 1700 hommes et 240 chevaux. Il fait partie du 16e corps 3e division.

Un bataillon du 66e mobile était arrivé pour se mettre à la disposition du lieutenant colonel MARTY, il fut placçé en position de combat à la gauche des trois compagnies du 3e bataillon.

Les troupes restèrent ainsi du 19 au 23 décembre sans que l’ennemi ait été signalé, cependant le 22, une reconnaissance prussienne partie de Moutoire s’avança jusqu’à Soulgé où quelques coups de feu furent échangés quelques cavaliers Hulans surprirent deux chasseurs et deux fantassins qu’ils firent prisonniers.

Le 23 décembre à 5 heures du matin, le lieutenant Colonel MARTY reçoit l’ordre de faire replier sur Ruille sur Loire, laissant trois compagnies du 1er bataillon du 36e aux Ponts de Bray, et trois compagnies du même bataillon au carrefour Bellenger.

Le 26, une reonnaissance offensive, faite sur Trôo par le premier bataillon refoule l’ennemi sur Moutoire.

Le 2e et 3e bataillon ainsi que le bataillon de mobiles, arrivèrent à Ruille sur Loire et y séjournèrent juqu’au 27 décembre.

Le 28 au matin, le régiment reçut deux détachements de jeunes soldadts, le premier composé de 279 hommes venant du dépôt du 28e de ligne sous le commandemant du capitaine AUBERT et le second de 276 hommes venant du 36e de ligne sous le commandemant du lieutenant MARTIN.

Le 28, le régiment reçoit l’ordre de quitter ses positions pour aller se mettre sous les ordres du général JOUFFROY aux château de la Fosse et y arriva à six heures du soir, les corps compasant la colonne JOUFFROY étaient répartis ainsi qu’il suit : le 70e et 74 mobiles occupaient Moutoire, le 36e de marche occupait toutes les fermes qui dominent la route de Trôo aux Rochers, sur la rive droite du Loir, trois batteries d’artillerie à Chesnau, un bataillon du 45e de marche, un bataillon de chasseurs et une batterie d’artillerie aux Roches, un bataillon du 46e de marche à Luney et un bataillon du 45e de marche à Fontaine. Le 29 décembre, toute la colonne quitte ses positions pour se diriger par differents points sur Vendôme qu’elle doit attaquer.

Au moment où le 36e passe à Luney se dirigeant sur Fortan, une batterie prussienne placée vers le Gué du Loir, lui envoie sans résultat quelques obus. Le 30, le régiment arrive à Fortan d’où il part pour Epuisay dans la nuit du 30 au 31, arrive à Danzé, passe à Espérense où il rencontre la brigade du colonel BAILE dont il fait partie.

AFFAIRE DE VENDOME

Le 31 décembre, pendant que le colonel BAILE s dirige sur Vendôme, l’ennemi surprend les cuirassiers à Donzé et les met en fuite. Le 36e entre en ligne à midi et demi et est immédiatement engagé à l’extrème gauche de la ligne de bataille, la ferme de la Belle Etoileest enlevée avec figeur et les Prussiens sont refoulés jusque dans Vendômeoù ils s’établissent dans des ouvrages préparés à l’avance, même succès avait été remporté aux attaques du centre et de droite, notre artillerie voulait ménager la ville d’un bonbardement cessa le feu. L’artillerie prussienne établie au vieux château de Vendôme et sur les hauteurs avoisinantes nous envoie une pluie d’obus qui rend toute attaque impossible, le leu de l’infaterie ennemi retranchée derrière les murs crénelés, les ouvrages et les talus du chemin de fer empêche nos troupes de s’emparer du pont qu’il faut traverser pour rentrer en ville. Le combat ne finit qu’à la nuit close, le 36e bivouaqua sur les hauteurs du Bel Air.

Une reconnaissance, sous les ordres du capitaine DELIGNON, dit BUFFON part à dix heures dans la direction de Vendôme et est assaillie par une vive fusillade qui l’oblige à rétrograder sur Bel Air. Dans ce combat, le capitaine DELMAS est blessé mortellement, le capitaine de CLAUSADE et le lietenant BOESCH contusionnés.

Le 1er janvier, à 5 heures u matin, le 36e reçoit l’ordre de se replier sur Espérense et de protéger la retraite contre une attaque à craindre vers Donzé, il prend ses positions de combat et reste à Espérense la journée, il reçoit dans la nuit l’ordre d’occuper Savigny 5loir et Cher) et y arriva le 2 à 7 heures du matin.

Le 3 janvier, le régiment reçut le dépôt du 14e de ligne, un détachement de 196 hommes sous le commandemant du sous lieutenant BOUCHARD.

AFFAIRE DU GUÉ DU LOIR ET MAZAUGÉ

Le régiment en entier occupa Savigny jusqu’au 5 janvier, le 6 les 2e et 3e bataillons quittent savigny pour aller occuper Fortan où il arrivèrent à 9 heures du matin, à midi le 2e bataillon sous le commandemant du capitaine LÉPAULE reçoit l’ordre de se porter vivement vers MAZANGUÉ et de se mettre à la disposition du colonel RÉGNIER du 46e de marqhe qui soutenait une attaque contre des forces supérieures, le deuxième bataillon arrive à une heure sur le lieu du combat, prend immédiatement position sur le plateau qui domine le Gué du Loir et sur lequel était établie une batterie composée de 4 pièces de quatre et deux deux mitrailleuses, qu’il a pour mission de protéger.

Deux compagnies sont déployées en tirailleurs en avant de la batterie, une troisème les suit comme soutien, elles se portent au pas de gymnastique vers Gué du Loir attaquent vigouresement l’ennemi qu’elles délogent des maisons où ils s’étaient retranchés, l’obligent à se replier, traversent le Gué et refoulent les prussiens jusqu’au sommet d’une montagne voisine. Ces compagnies dont la conduite a été si remarquable ont su conserver leurs positions conquises jusqu’au signal de la retraite à six heures du soir.

La 1er compagnie de ce bataillon capitaine VIOL est envoyée vers Mazangé pour concourrir à la défense d’un plateau qui couvre le village et dont l’ennemi cherche à s’emparer, il était occupé par quelques compagnies de mobiles et un bataillon du 46e de marche, rien n’indiquait encore un insuccès, notre artillerie répondait à l’artillerie prusienne et fouillait les bois et les sinuosités dont le terrain était rempli. A 5 heures, l’ennemi porte toutes ses forces vers le plateau de Mazangé, menace de tourner la position et oblige nos troupes à se replier. Le mouvement de retraite se continue sur toute la ligne et le 2e bataillon u 36e se retire dans la direction de Fortan à six heures du soir passant par Luné et la Belle Etoile et rejoint le régiment à minuit. Le capitaine VIOL fut mortellement blessé dans cette affaire. Les sous lieutenants furent blessés, un lieutenant prisonnier, 128 hommes tués blessés ou disparus.

AFFAIRE DU POIRIER

Le 7 janvier, les deux bataillons quittent Fortan avec une demi batterie d’artillerie, deux mitrailleuses, un bataillon de mobiles de la Mayenne, quelques cavaliers, et sous les ordre du lietenant colonel MARTY, ce troupes vont prendre position près de Sargé, au point dit Fief du Corbain. Le bataillon des mobiles de la Mayenne occupe la droite de la ligne de bataille, près de la route de Savigny qu’il est chargé de surveiller. Trois compagnies du 2e bataillon et deux mitrailleuses sous le commandemant du capitaine LEPAULLE occupent le plateau boisé du Poirier, appuyant leur droite aux mobiles de la Mayenne et leur gauche à trois compagnies du 2e bataillon du 36e qui occupent le Fief du Corbain. Le 3e bataillon du régiment, en entier, occupe la gauche de la ligne de bataille sur les hauteurs d’un parc.

A une heure, l’ennemi se signale, par quelques coups de feu vers la droite, l’action s’anime et devient générale de ce côté, mais le bataillon des mobiles officiers en tête est pris d’une panique et abandonne sa position à l’ennemi,. Il fut impossible de rallier ce bataillon qui entraîna dans sa fuite insensée quelques uns de nos soldats.

Deux compagnies du régiment eurent alors à supporter l’attaque de l’ennemi, les hommes firent bonne contenance, et maintenus par l’exemple de leurs officiers, résistèrent et conservèrent la position du Poirier jusqu’à leur dernières cartouches crint ensuite à la baionnette et se replièrent ensuite à 6 heures du sior par ordre supérieur vers Largé. Les deux mitrailleuses ne pouvant être mises en batterie par suite d’un brouillard fort épais et de la mauvaise disposition du terrain, furent dirigés sur Largé, protégées par la 3e compagnies du 2e bataillon.

La droite de la ligne de bataille maintenait de son côté l’ennemi et permettait au régiment de se diriger vers Saint Calais. Cette marche de nuit fut excessivement pénible et marquée par un incident : toutes les compagnies étant dispersées ne purent se rallier par suite de l’obscurité, deux de ces compagnies, en traversant Largé furent attaqués par un peloton de Hulans, les hommes n’ayant plus de cartouches eurent un moment de panique dont l’ennemi profita pour nous faire quelques prisonniers.

Arrivé à Saint Calais, à 9 heures du soir, deux heures de repos furent données au régiment épuisé de fatigue, à 11 heures il quittait St Calais pour aller camper à Sainte Cérotte.

Le 1er bataillon qui était resté à Savigny avait eu un léger engagement le 7 janvier avec les avants gardes ennemis, sur la route de Moutoire et avait reçu l’ordre de rejoindre le régiment à Montreuil.

Le 8 janvier, le régment en entier et la colonne mobile commandée par le colonel THIERY se trouvaient à Montreuil suivant le mouvement de concentration de toutes les forces sur le Mans. Le régiment prit à Montreuil quelques positions de combat, pour couvrir la retraite de la cavalerie que l’artillerie prusienne avait mis en déroute à Saint Georges. Pendant les journées du 8 et du 9, de nombreux engagements eurent lieu entre les 3 bataillons du 36e déployés constamment en tirailleurs autour de Montreuil et les reconnaissances prusiennes.

Le 3e bataillon fut envoyé en reconnaissance, le 9 janvier, au village de Bresson avec mission de l’occuper, mais ce village était déjà entre les mains de l’ennemi et défendu par une artillerie puisssante, l’épuisement de nos hommes qui, depuis 36 heures n’avaient eu aucun repos, étaient restés constamment sur la neige, sans pouvoir étbalir leur cuisine, ne permit pas de prendre l’offensive, ce bataillon rétrograda jusqu’en vue de Montreuil.

Le même jour à 8 heures du soir, tous ces débrits de troupes quittèrent Montreuil à destination du Mans, le 36e se dirigea vers Saint Pierre du Lorce qu’il devait occuper à un kilomètre en avant de ce village il rencontra les avants postes prussiens qui étaient déjà en possession de l’endroit et qui reçurent notre avant garde par ue décharge de mousqueterie.

Pour se tirer de cette fâcheuse position, le régiment fut obligé de s’engager dans un dédale de petits chemins, de traverser les champs couverts de neige, d’employer plus de douze heures de marche pénible pour faire quelques kilomètres et échapper ainsi à la vigilance de l’ennemi qui avait envahi le pays sur différents points de notre parcours. Dans cette triste marche, le régiment perdit tous ses bagages et sa comptabilité, l’état des routes couvertes de vergls et l’état des chevaux ne permettant pas de sauver le convoi, on dut ôter les pièces d’artillerie et les mitrailleuses de leurs affûts et les faires glisser avec des cordes pour les sauver des mains de l’ennemi.

Le 10 à 5 heures du matin, le régiment arrivait à Marigné et malgré l’épuisement dans lequel il se trouvait, toutes les compagnies dont l’effectif avait sensiblement diminué pendant ce pénible trajet furent dirigées pour occuper toutes les routes, afin d’éviter d’être surprises.

AFFAIRE DU MANS

Le 11 janvier à 6 heures du matin, le régiment qui dans la nuit avait reçu l’ordre de partir en toute hâte pour le Mans, quitta Marigné pour se rendre dans cette ville et concourir à sa défense, il arriva au carrefour de Ponthieux vers 3 heures, ramenant avec lui, tous les débris et les traînards que les colonne précédente avaient semés.

On accorda au régiment le temps à peine nécessaire pour faire la soupe, l’enenmi ayant enlevé aux mobiles d’Ile et Vilaine l’importante position du tertre rouge qui lui livrait l’entrée de la ville , nos batteries avaient dû se replier et il importait de reprendre cette position.

Le régiment, sous les ordres du général le BOUEDEC, partit à 9 heures du soir, mais l’ennemi avait concentré ses forces à la Tuilerie qui était notre objectif et nous ne pûmes que l’empêcher de s’avancer cette nuit jusqu’à Ponthieux. Le troupes restèrent en position dans la neige jusqu’au 12 à 11 heures du matin, plusieurs hommes périrent de congélation.

L’ordre d’évacuer le Mans était donné, le régiment suivit le mouvement général de retraite sur Laval, et arriva le même soir à Chauffoir, où il campa laissant son premier bataillon au Trois-Chênes.

AFFAIRE DE CHASILLÉ

Le 13 janvier à huit heures du matin, départ pour Chasillé, le régiment prit position en arrière du village et y resta la journée du 14 pour protéger la retraite de tout le 16e Corps d’Armée et de son immense convoi.

A 2 heures, l’artillerie prusienne envoyait quelques obus sur le village de Chasillé et faisait fuir tous les traînards qui s’y trouvaient. Le 2e bataillon et un détachement du 66e mobiles sous les ordres du lieutenant colonel MARTY se portent en toute hâte à la sortie du village pour en défendre l’approche. Une compagnie de ce bataillon et le détachement de mobiles sont envoyés pour occuper le pont situé à cinq cents mètres environ et en avant sur la route du Mans. Le brouillard était devenu très épais, l’ennemi s’avançait et arrivé à hauteur du pont il est reçu par une décharge meurtière qui le force à s’arrêter, son artillerie redouble d’intensité et oblige les défenseurs du pont à abandonner cette position et à se replier en arrière du village en le contournant.

Ce mouvement que le colonel MARTY n’avait pu aperçevoir par suite du brouillard fut funeste aux troupes qui étaient en réserve dans le village, l’ennemi s’avançait en colonne serrée sans être arrêté jusqu’à Chasillé et malgré tous les efforts du lieutenant colonel pour maintenir la troupe ainsi surprise, l’ennemi nous força à lui abandonner la position, et à lu ilaisser un assez grand nombre d’hommes qui avaient été placés dans les maisons pour occuper les créneaux et les fenêtres. Un lieutenant fut prisonnier.

Le 3e bataillon qui avait été envoyé dans la matinée du 14 pour occuper ce village de Loué, reçut l’ordre de rejoindre le régiment et le mouvement de retraite se continua jusqu’à Soulgé où nous arrivâmes le 15 janvier à 10 heures protégeant l’artillerie.

Le 16 janvier, le régiment désigné pour être d’extrème arrière garde à Poute la colonne ne se mit en route qu’à 9 heures du matin et arriva en vue de Laval à deux heures, il alla immédiatement occuper les positions qui lui avaient été désignées : le 1er bataillon la ligne du chemin de fer, laissant deux compagnies de grand garde au moulin Barbet, le 2e ralliant à droite le premier, avait sa gauche appuyée au chemin de fer, le 3e bataillon avait sa droite appuyée au deuxième et sa gauche à la gare du chemin de fer. Les deux compagnies de grand’garde du premier bataillon furent attaquées vers 4 heures par une reconnaissance prussienne qu’elles firent rebrousser chemin en désordre. Une batterie d’artillerie et quelques mitrailleuses étient également en position sur les hauteurs en avant de la ville.

Le 17 janvier au soir, le régiment fut relevé par un régiment de mobiles et alla passer la nuit au grand séminaire de Laval. Le 18 janvier vers quatres heures de l’après midi, une forte reconnaissance prusienne s’était avançée par la route du Mans. Le rérgiment aini que les Corps qui occupaient Laval furent portés en avant et prirent aussitôt des positions de combat. Le premire bataillon alla occuper le plateau qui domine en avant le moulin Barbet reliant sa droite avec le deuxième bataillon du même régiment, le 3e servant de soutien à l’artillerie placée sur les hauteurs de Laval. Les troupes restèrent ainsi pendant les journées du 18, 19 et 20 janvier. Le régiment fut relevé et rentra à Laval où il passa la nuit. Il quitta cette ville le 21 pour aller à Saint Berthivin où il cantonna dans les fermes environnantes jusqu’au 11 févier.

Par décision en date du 27 janvier le capitaine adjudant major LÉPAULLE et le capitaine de BIRÉ sont nommés au grade de Chef de bataillon en remplacement de SÉNAUX et LAFLAQUIERE mis en non activité par retrait d’emploi.

Le régiment quitta ses cantonnements pour aller à Chatellerault, il arrivait le 11 février à Quelanie (Mayenne), le 12 à Chemazé, le 13 à Neuville, le 14 à Angers (Maine et Loire), le 15 à Labournaye, le 16 à Argentan (Deux Sèvres) le 17 à Montcontour (Vienne), le 18 séjour dans ce village, le 19 à Neuville et le 0 à Chatellerault où il séjourna jusqu’au 23.

L’armistice général intervint le 15 février et expirait le 29 février, le régiment reçut l’ordre d’aller cantonner à Antran et d’y occuper des positions dans la direction de Richelieu. Les préliminaires de la paix firent cesser ces préparatifs de combat.

Le régiment fut dispersé dans diffférentes fermes et y resta jusqu’au 6 mars, jour où il rentra à Chatellerault qu’il occupa jusqu’au 26 pour être dirigé sur Poitiers. Il tient garnison dans cette ville jusqu’au deux avril et s’embarque ce jour pour venir faire partie de l’armée de Versailles.

LA VIE DE FAMILLE

Le premier jugement rendu pour la succession de son père en date du 13 mars 1871, où il était représenté par baptiste, sera définitif le 20 mars 1871. Ce jugement précise que les rapports d’expertise pénalisent louise renodot qui veux éviter de nouveaux frais et accepte le tirage des lots au sort et un notaire pour la liquidation des comptes.

Le 18 avril 1871, Baptiste et françois font convoqué louise à 14h en l’étude de maitre GUARDIA, place saint dominique à perpignan, pour le tirage au sort des lots de la succession de leur père.

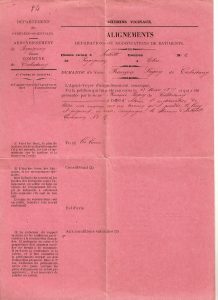

Le 15 octobre 1874 il achète un terrain appartenant à mm Théodore Carrère-Passama et françois foxonet-Caffort et 5 pièces de vignes, et le 12 mars 1875 demande l’autorisation de bâtir une maison le long et joignant en rase campagne le chemin d’interêt commun n°2 de perpignan à elne. Il cronstruira un café et d’une salle de danse, première maison du village éclairée au gaz.

Le 15 octobre 1874 il achète un terrain appartenant à mm Théodore Carrère-Passama et françois foxonet-Caffort et 5 pièces de vignes, et le 12 mars 1875 demande l’autorisation de bâtir une maison le long et joignant en rase campagne le chemin d’interêt commun n°2 de perpignan à elne. Il cronstruira un café et d’une salle de danse, première maison du village éclairée au gaz.

Le 15 février 1877, françois se marie avec Marie Rose Catherine FOURCADE, sans profession et née le même jour que lui à Urbanya en 1854. Fille d’un cultivateur et d’une ménagère, petite fille de bergers.

Le 18 juillet 1877, il achète une pièce de terre attenante à la bâtisse pour agrandir son terrain. Le 18 février 1878 nait marie thérèse élisabeth SAGUI. En 1889 françois SAGUI construit sur le terrain attenant un magasin d’épicerie et de mercerie, et autre batisse servant d’écurie, cave et grenier à foin et terrain de 120m2. Il est proriétaire de 6 pièces de vigne de 3ha60 dit la dagoille.

Le 18 février 1878 née Marie SAGUI, son unique fille. Son fils valentin décédera jeune.

E 1906, François SAGUI-FANJOU est âgé de 65 ans, propriétaire épicier, il vt avec marie FOURCADE, 52 ans d’Urbanya, ménagère, et sa fille marie SAGUI, âgée de 27 ans et michel SAGUI, son neveu, cultivateur âgé de 16 ans.

la « Société Nationale de Retraites des Vétérans des Armées de Terre et de Mer 1870-1871 », fondée à Paris le 1er janvier 1893 et y disparue en 1953

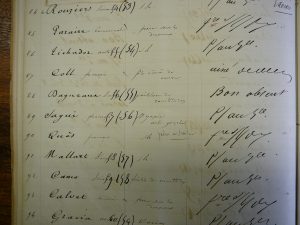

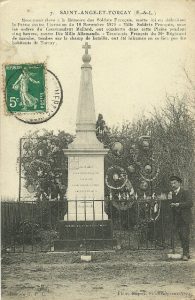

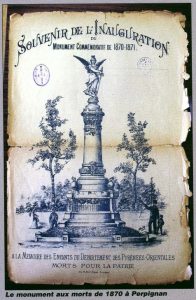

Le Monument aux morts de la guerre de 1870-1871, de l’architecte Ferreol Carbasse (1857-1906) et du sculpteur Jean-Baptiste Belloc (1863-1919), érigé et inauguré en 1895. De retour de la guerre où il a combattu sous les ordres du colonel Falcon avec la légion des gardes mobiles des Pyrénées-Orientales, le capitaine Jules Devaux nourrit le projet d’ériger un monument à la mémoire des enfants du département morts lors de ce conflit. Il préside un Comité du Monument commémoratif afin de lancer une souscription publique et recueillir les dons. Sur une proposition de M. Pochon, le conseil municipal du 29 juin 1894 vote une contribution de 15 000 francs. D’autres municipalités, des particuliers et le président de la République Félix Faure versent également une contribution. Parallèlement, un appel lancé aux communes vise à recenser les noms à partir des registres d’état civil.

Le Monument aux morts de la guerre de 1870-1871, de l’architecte Ferreol Carbasse (1857-1906) et du sculpteur Jean-Baptiste Belloc (1863-1919), érigé et inauguré en 1895. De retour de la guerre où il a combattu sous les ordres du colonel Falcon avec la légion des gardes mobiles des Pyrénées-Orientales, le capitaine Jules Devaux nourrit le projet d’ériger un monument à la mémoire des enfants du département morts lors de ce conflit. Il préside un Comité du Monument commémoratif afin de lancer une souscription publique et recueillir les dons. Sur une proposition de M. Pochon, le conseil municipal du 29 juin 1894 vote une contribution de 15 000 francs. D’autres municipalités, des particuliers et le président de la République Félix Faure versent également une contribution. Parallèlement, un appel lancé aux communes vise à recenser les noms à partir des registres d’état civil.

Le monument est érigé en haut de la promenade des Platanes, à l’emplacement actuel du Palais des congrès. La première pierre en est posée le 25 mars 1895, à 17h. Un tube de terre inclus contient le procès-verbal de cette cérémonie, une médaille de saint Antoine de Padoue et la composition du comité d’honneur.

L’inauguration a lieu le 12 août 1895, en présence du ministre des Travaux publics, M. Dupuy Bontemps, du préfet, M. Bonhoure, du maire, M. Eugène Bardou, des artistes et artisans. Une foule nombreuse y assiste. Trois cantates spécialement composées pour cette occasion par Edmond Sivieude sont chantées. Un document reprenant une gravure du monument, les noms gravés et les textes des cantates est publié. Une médaille commémorative est gravée.

A la base sont définis trois secteurs relatifs aux trois arrondissements du département, surmontés chacun d’un blason : saint Jean-Baptiste pour Perpignan, saint Pierre pour Prades et les deux clefs entrecroisées de saint Pierre pour Céret.

Les noms des morts sont répartis en 29 colonnes, ceux des officiers puis des sous-officiers en tête, ceux des soldats ensuite. A l’origine, ils étaient groupés par commune, mais des noms furent ajoutés un an après l’inauguration. En effet, en 1896, le Conseil Général a émis le vœu d’y graver 102 noms supplémentaires. Le conseil municipal du 27 mai a approuvé cette dépense qui a été supportée par la Ville puisque le comité de souscription était dissout. Aujourd’hui un total de 301 noms, plus ou moins lisibles, sont gravés sur le monument.

Le mouvement de révolte vigneronne dans le département part de Baixas avec, en février 1907 deux décisions importantes: d’une part la création d’une coopérative « socialiste » intitulée « Les Prolétaires Vignerons de Baixas ». D’autre part, le mot d’ordre de grève de l’impôt lancé par les Baixanenc et leur maire Tarrius.

Le 19 mai 1907, 75000 viticulteurs représentant 84 communes défilent calmement à Perpignan derrière des pancartes ou des bannières dont la plupart condamnent la fraude.

Le 19 juin, La flambée de violence gagne Perpignan où la Préfecture est incendiée à l’instigation d’un militant monarchiste. Le calme revient après la promulgation le 29 juin, de la loi « tendant à prévenir le mouillage des vins et les abus du sucrage ». 1908 sera aussi une année catastrophique pour les ventes à 9frs l’hectolitre.

Le 24 août 1907, François SAGUI meurt en sa maison à l’âge de 66 ans. Son épouse, marie, décédera le 10 octobre 1924.

La médaille commémorative de la guerre 1870-1871 est créée par la loi du 9 novembre 1911 décernée aux combattants de la guerre de 1870-1871 qui justifiaient de leur présence sous les drapeaux, en France ou en Algérie, entre les mois de juillet 1870 et de février 1871 inclus. Elle fût remis avec un certificat nominatif aux combattants ( env. 150 000 )

La médaille commémorative de la guerre 1870-1871 est créée par la loi du 9 novembre 1911 décernée aux combattants de la guerre de 1870-1871 qui justifiaient de leur présence sous les drapeaux, en France ou en Algérie, entre les mois de juillet 1870 et de février 1871 inclus. Elle fût remis avec un certificat nominatif aux combattants ( env. 150 000 )